高額で取引されることに注目されがちなNFT(Non Fungible Token)。そもそもNFTとは何なのかどのような仕組みなのか、メリット、デメリットを挙げながら、その活用方法についてご紹介します。

1.NFTとは

1-1 NFTが注目を集める理由

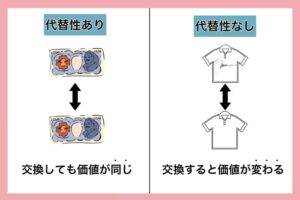

NFT(Non Fungible Token)は日本語で非代替性トークン※を意味します。替えが効かない唯一無二のもので同じ価値のものが存在しないことを非代替性といいます。代替性があるものとしてお金が例に挙げられます。Aさんの持つ1,000円とBさんの持つ1,000円は同じ価値を持っており、これを交換しても価値は変わりません。逆に、代替性がないものとしてスポーツ選手のサイン入りユニフォームがあげられます。同じユニフォームであってもサインの有無でその価値は変わります。同じものが存在しないことに価値があるという「唯一性」が非代替性のポイントです。

近年、NFTは高額な取引額ついて話題になることが多いです。現在、最高額で取引されたのは「Everydays – The First 5000 Days」で、作者であるBeeple氏が2007年から2021年にかけて毎日書き続けた5000日分の作品をコラージュしたNFTデジタルアートが6,930万ドル(約75億円)で取引されました。日本でも、夏休みの自由研究で小学3年生がつくったピクセルアートが80万円で落札されたニュースが話題を集めました。

その取引額の大きさにフォーカスされることが多いNFTですがどのような仕組みなのでしょうか?以下で簡単に説明します。

※トークン:プログラミング分野においてソースコードの内容を、それぞれが意味を持つ最小単位に分けたもののことのこと

1-2 NFTの仕組みとブロックチェーン

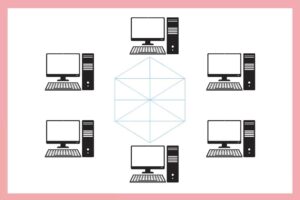

NFTの仕組みを知る上で欠かせないのがブロックチェーン技術です。ブロックチェーンとは、「ブロック」と呼ばれる取引データを過去の取引データである「ブロック」とつなぎ、取引記録を複数で共有することをいいます。取引データである「ブロック」がチェーンのようにつながっていくことからブロックチェーンと呼ばれます。データ・情報の改竄をするのは、そのデータ・情報の過去のブロックも改竄する必要があるため非常に困難です。NFTにおいてはブロックチェーン上に著作者情報や所有情報が明確化されるため、希少性や独自性を保証するのにこの技術が役立っています。また、この技術によってNFTの持ち主や取引の履歴も明確化されるため、そのNFTが本物なのか、レアなものなのかを区別することが可能になります。

2.NFTの活用方法をわかりやすく解説

2-1 NFTのメリット

NFTのメリットの1つ目はデータの改ざん、コピーが困難であることです。上記で述べたブロックチェーン技術によってこれが実現されます。中央集権的なデータ管理と違い、分散型の管理で1つの場所にデータ集約させない管理をすることによりデータの改竄、コピーが困難になるのです。また万が一、改ざん、コピーされてしまっても、チェーン上につながった前後のデータとのつながりがなければ「ニセモノ」と判断ができるためリスクを回避できます。データは日々、更新されるため分散されたデータを辻褄が合うように書き換えることは不可能に近いのです。

2つ目はプログラマビリティな運用が可能であることです。NFTを作成する際に機能をプログラムすることにより、顧客のロイヤリティ向上を実現できます。例えば従来、顧客に対して配布していたノベルティグッズをNFTで配布します。同じ配布であっても、NFTとして配布することで「唯一性のあるもの」という付加価値が付き、顧客との関係性構築につながることが期待できるでしょう。NFTを会員証のように用いて優待を受けられる仕組み作りもプログラムによって可能なため、NFTを介した顧客接点の増加にも活用できます。

2-2 NFTのデメリット

NFTにはデメリットもあります。1つ目はNFTは安定したものではないということです。今でこそ、その取引価格や高騰の勢いで話題を集めているNFTですが、この価値が今後も保証されるとは限りません。過剰な需要と供給が起こると市場は崩壊してしまいます。マーケットプレイスでの手数料が需要と供給に影響されることも不安定さの一因です。

2つ目は法整備が不十分であるという点です。NFTの保有者はデータの所有権を取得・主張できるかのように説明されることがありますが、所有権の客体となるのは有体物です。民法において「この法律において「物」とは有体物を言う。」(民法第85条)と定められています。一方でNFTや、NFTに紐づけられたコンテンツは「データ」です。無体物であり民法上、所有権の対象範囲ではありません。このような所有権に関する問題は自身の権利を失うことが考えられますが、NFTの売買によって、自身が罪に問われる可能性もあります。NFT市場の人気商品であるスポーツ選手のカード、プレイ動画がランダムに封入されたパック方式(ガチャ方式)は賭博罪に当たる可能性が指摘されます。このNFTの販売方式が賭博の定義である「偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うこと」に該当する可能性があるのです。賭博罪の成立を否定する説が有力ではありますが、弁護士等の専門家に相談するなど、可能な限りリスクは避けるべきでしょう。

3つ目は詐欺商品の可能性があることです。高額な取引が話題となるNFTですが、「作品」としての価値でなくNFT自体に価値があるという認識は危険です。ブロックチェーン技術はあくまで、コピー後のNFTが本物かを見分けるために役立つのであり、NFTのコピー自体を防止するものではありません。価値のあるNFTを模造し、価値があるかのように見せかけた商品を高額で販売しているような例もあるため注意が必要です。信頼できるマーケットプレイスでの取引をすること、価値のあるNFTを見極めることができる知識を身に付けることで詐欺商品の被害にあわないようにしましょう。

2-3 NFTの可能性

NFTは様々な分野で活用が進められ、新たなビジネスの可能性を示しつつあります。観光・宿泊業の例では、メタバース空間で観光地の下見を実施し、その際にNFTが配布されます。実際に観光地へ足を運び、そのNFTを提示することで特典が受けられる仕組みになっているのです。宿泊施設の会員券をNFTで発行し、優先予約や通常よりもお得に利用できる仕組みもあります。NFTであることからマーケットプレイスでの売却も可能なため宿泊施設が人気になって価値が上がることを実感できることが魅力です。

アパレル業においては、アーティスト・デザイナーのNFT作品を販売し、実物のアート作品の購入よりも敷居が低い点、3Dアートなどデジタルならではの楽しみ方がある点がコレクションに適していることから人気を集めています。

ウイスキー樽をNFT化することにより、キャッシュフローの活性化につながった例もあります。時間をかけて熟成することで価値が上がるウイスキーと、保有することに意味があるNFTの組み合わせは購入者、生産者の両者にメリットがあります。NFT化によって小口での販売にすることで購入者は、経済的に実現できなかった樽での所有が可能になります。また樽からボトルへ移す時期が設定されており、NFTを所有し続ければ現物を手に入れることができるためNFTを通して「育てる」感覚を味わうことができます。生産者は、製造→販売→着金の間に、ウイスキーの性質上、長い時間がかかっていましたが、NFTの特性である2次流通以降のロイヤルティが手に入れられることによって改善が見られています。取引に仲介業者のコストがかからない分、生産者のロイヤルティが増えるという利点もあります。

他にもコロナ渦に流行したオンライン参りの流れで、御朱印をNFT化し、御朱印の書き手不足の解消につなげるなどNFTは様々な分野で活用され、その特長が活かされています。

3.まとめ

多くの分野での活用もあり、日本国内での市場が拡大しつつあるNFT。その性質を理解しておくことで目的に合わせた保有、売買が可能になり、生活の中でより身近なものになっていくことでしょう。観光・宿泊業、アパレル、メタバース空間での活用など様々な使い方によってオンラインとオフラインを結びつける新しい消費行動のカタチが生まれつつあります。またNFTの特性であるプログラマビリティによって可能性は拡がるため、唯一無二の価値創出をする企業の誕生にも期待がかかります。CRM(顧客関係管理)の効率化にも活用ができるかもしれません。NFTの動向に今後も目が離せません。

【あわせて読みたい】

CRM関連の記事はこちら

株式会社HarForの提供するデータドリブンCRMソリューションはこちら

◆ デジタルマーケティングで課題解決に貢献できるHarForの採用情報はこちらから ◆